|

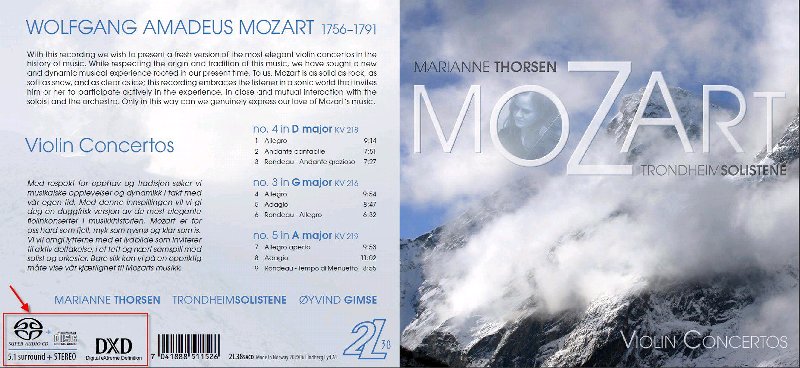

我们知道,作为CD规范的延续,我们目前能够接触到的大多音乐制品采用16bit 44.1KHz的标准,而在视频的音轨中,大多采用16bit 48KHz的标准。随着蓝光碟片的推出和逐步普及,由于存储空间充足,高清视频中的音轨也可以支持更高标准的采样精度和采样频率,只不过电影公司更愿意把光盘中的存储空间多制作几条导演解说音轨或是多国语言音轨等等。但依靠蓝光光盘的足够大的存储空间,SABD[非官方名称]的音乐蓝光盘也随之出现,由于国内音像制品进口限制,我们并不十分了解这类音乐制品的发行情况。不过,我们比较熟悉的是来自挪威的2L唱片公司的高清规格音乐制品,除此之外,来自于英国的Linn公司的高清音乐,也是相对比较熟悉的。这两家公司的音乐制品,通过FLAC格式在网络上销售,大家可以通过信用卡购买,并通过网络下载获得。我们也曾经介绍过2L公司网站和购买方法,它们的价格并不贵,一张24/96规格的音乐售价与一张进口正版CD相当,Soomal将不提供这类音乐下载。  SACD,采用DXD标准

SACD,采用DXD标准

而谈到32bit/384KHz规格音频,除了它在音乐制作和后期处理方面的优势外,它在民用音乐播放时是否有优势?从理论上来说,即便不考虑存储空间限制,它在现有的还原设备上可能也显得有些奢侈。而乐之邦的新Monitor声卡可以播放这样规格的音频,也只能算一个小小的增值服务。我们早期在2L.no官方网站下载过一个他们提供的24bit/352.8KHz规格的WAV文件,这首音乐时长9分56秒,文件大小为1.17GB。目前官方网站已经不提供该文件下载。 理论上来说,虽然索尼发布了DXD的规范[24bit/352.8KHz],但我们很难找到这样规格的音像制品出售,仔细查找2L公司的所有制品会发现,他们的高清规格录音大多以DXD规范保存,但发行制品则以24bit/96KHz或24bit/192KHz,蓝光光盘作为介质出售或FLAC网络下载。甚至最近的一些SACD,也使用DXD规范录音,然后再转为DSD。24bit 32bit音乐下载 可是,如此高的采样频率和采样精度在音乐播放中有什么作用?简单的说,提高采样精度可以提升信号的信噪比和动态范围;而根据恩奎斯特采样定律,某一频率的低通信号的采样率在理想状态下要是该频率的两倍。即理想状态下,我们通常使用的44.1kHz采样率信号,最高频率为22.05kHz。而DXD规范的352.8KHz最高可以达到176.4KHz的频率,可是这显然是没有用的。人类不可能听到如此高的频率范围,即便96KHz采样率可实现的48KHz频率,似乎也没有什么意义?是否真的如此?

24bit 192KHz 音乐文件 光谱图

从人类感知“超声波”的角度来看,高采样率并没有什么意义,虽然有一些“玄学”认为,人类可能有某种除了听感以外的感知超声波的能力,但我们认为,以常用音频还原设备和常见音乐制品在超声波频率信号强度来说,这种可能性并不存在[如上图所示,一首24bit/192KHz的音乐,确实存在很丰富且一定强度的超声波信号]。但同样根据恩奎斯特定律,定律中认为理想状态下低通信号的采样率是该频率的两倍,是一个很低的要求。即当使用44.1KHz采样频率时,22.05KHz的信号在一个周期内只有2个采样点,而这在20KHz时也基本是同样水平。我们以20KHz、15KHz的正弦波和方波为例,大家从图中可以看到此时一个周期内采样点数只有2个,虽然大家看到图中波形还为正弦波,但这是软件的用户界面优化的结果。显然,给任何人两个点,要求画出一条正弦波,显然不会有标准答案。正对于信号的录制和还原也是同样道理。

20KHz 正弦波波形图@44.1KHz 采样率

15KHz 正弦波波形图@44.1KHz 采样率

15KHz 方波形图@44.1KHz 采样率

由于早期的录音、制作、存储等各个环节的技术限制,44.1KHz的采样频率的标准在当时也是最优化的解决方案,但在对人耳可闻的频率范围内,这个采样率在高频上的能力是非常不足的。这也是在CD刚刚开始流行的年代,大家谈到“数码味”的主要原因之一。而同理,我们再来看一组在192KHz采样频率下的20KHz、15KHz的正弦波和方波。如图所示,采样点由于采样频率的提高得到相应倍数的提升,对于波形的描述自然更加准确[由于目前音频编辑软件不支持192KHz以上文件生成和编辑,所以以192KHz为例]。

20KHz 正弦波波形图@192KHz 采样率

15KHz 方波形图@192KHz 采样率

综上所述,大家应该明白,各种高清规格、高采样率的音频文件,并不是为了生成更多的超声波信号来丰富所谓的听感,而是更高的采样率在高频部分可以提供更多的采样点,让信号记录更加准确。而从听感来说,我们还是以2L的音乐制品为例,同样一首音乐在16bit/44.1KHz和24bit/96KHz下高频品质的差别还是较为明显的,这甚至不需要特别顶级的设备就可以感受得到。但是即便使用顶级耳机,也较难察觉96KHz和192KHz采样频率的差别。 当然,目前主板集成声卡的Codec芯片也可以支持到24/96甚至更高的数模转换标准,但数模转换过程还牵扯到更多决定音质的因素,并不是这一项采样精度和采样频率可以决定的。而如果大家有条件,在拥有品质较高的音乐声卡以后,可以考虑尝试一下高清规格的音频文件,应该会从中体会到它带来的改变和不同。

|